コラム:自転車大国となった中国、その中心都市の上海の光と影、最先端技術とノスタルジーが混在する世界、そんな中で活躍するシェアバイクたち、そして経済発展と失われる伝統

自転車生産量世界一と言えば中国、それはもはやママチャリのような実用車に限ったことではなくスポーツサイクルも同じだ。そんな中国の主要都市のひとつである上海に滞在し、その表と裏、光と影を見た。

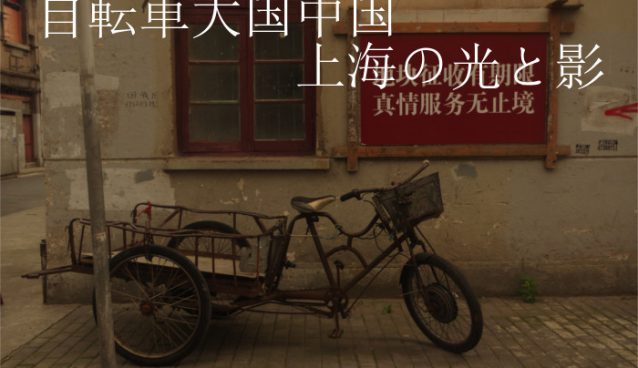

取り残され、取り壊される運命の旧市街地に現役の三輪が佇む ©66

まず皆が中国と聞き、おそらく大多数の人が思うのが、「安かろう、悪かろう」と言う品質とコピー商品だろう。実はこれ、最近まではその通りの部分が多分にあったのだ。しかしここ数年で中国が激変している。OEMで培った技術に加え、もともと創造性豊かな国民性が積み重なり、本家を超える商品群を生み出しているのだ。考えてみれば日本も同じだった。1900年代初頭より、巷は欧米のコピー商品で溢れていた。そこに日本人の緻密さと手先の器用さなどが組み合わさり、本家を超えるものが続々と生み出され、いつしか世界のトップにまで成長をしたのだ。そのいい例がカメラメーカーのキャノンやニコン、4畳半メーカーがアルファベットのAからZまで揃うと言われるほどに乱立した時代を超え、自らの確固たる地位を確立して見せたのだ。

そしていま中国ではそれと同じことが起きようとしている。コピー商品を超える商品を作ろうと各メーカーがしのぎを削り、日本の技術系企業の現地法人が「もはや太刀打ち困難、価格も抑えながら、我々の物を超えるものがあっという間に次々と生み出される」と言わしめるまでになった。

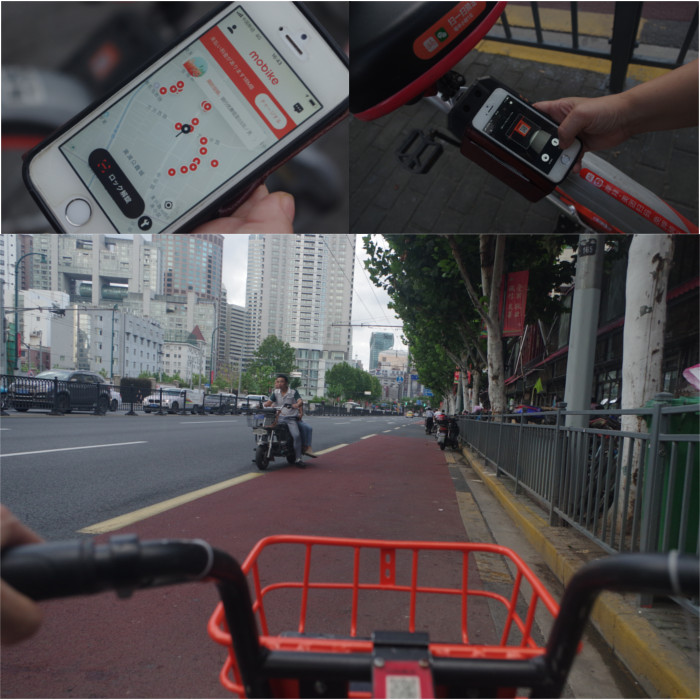

今や欠かせないシェアバイク、駐輪スペースが作られマナーが一気に向上した ©66

その主要都市部で多くの人の移動を支えるのが日本にも進出してきているシェアバイクだ。主要都市である上海では、一般的な交通の脚である自動車、そして電動バイク(電動バイク以外のバイクを見かけることはあまりない)に加え、シェアバイクを誰もが当然のように使っている。過去の経験や日本でのシェアバイクの状況から、一か所にまとめて置かれたりするトラブルなどがあるのかと思われたが、聞いてみたところそのようなケースは、政府が駐輪スペースを道路上に定めてから激減したそうだ。確かに今回上海の街中で、駐輪スペース以外に止められている自転車を見ることはかなり稀で、探さねばならないほどだった。今回ビジネス街から、一般住宅地、さらには昔の上海の中心街であり、今はスラムと化し取り壊しが進んでいる地域までをも歩いてみたが、シェアバイクはどこにでもあり、どこでも同じように使われていた。またそれと同時に年代物の実用車もあちらこちらで見かけ、修理されて長く乗り続けられているものが多いことも感じた。

専用レーンが上海の街中にに設定されている、電動バイクと自転車が混在する ©66

シェアバイクのタイヤはノーパンクタイヤを使用しており、ほとんどメンテナンスフリーとなり、各パーツは壊れにくいように丈夫なものとなっている。また携帯で登録、1元(16円)で使えることもあり、その使用は大きく広がったようだ。道路では主要道路では対向車線とは別に、道路の片側に中央線のない相互通行の自転車・電動バイク用レーンが設けられており、そこを走る義務となっている。

どうしてこうなった?駐車レーンのブロックが、工事の後まさかのパズル状態に! 地元民も大爆笑 ©66

また2015年にリニューアルされ上海の新たな観光スポットとなっている上海自然博物館前の広場には、自転車や自転車パーツを中心としてリサイクルされたアートが飾られていた。放置自転車などが日本同様に問題となっており、このような大掛かりなアート作品として生まれ変わった自転車たちも、また一つ今の上海を象徴するものだろう。

リサイクル自転車で作られたアート、動物のディテールにいたるまでクオリティーが高かった ©66

日本でももう知られているが、中国では主要都市から地方都市まで、ほぼキャッシュレスで過ごせる。逆に地元民しか行かないような小さな飲食店などでは、お釣りがないから電子マネーオンリーという店まであるほどだった。なぜにこれほどまでに電子化が進んだのか、それは単に携帯の保有率が高いからだ。全国民で平均で一人1台以上の保有となっており、16の全ての省と都市でその保有率がさらに上昇傾向にある。実際今回訪れた貧民街でもそれは同じで、子供を除く大人はすべて携帯を保有しており、WeChatなどのSNSに登録をしていた。

長く乗り続けられている自転車が、旧市街には似合う ©66

上海のビジネス街は世界最先端と、伝統が織り交ぜられていた。また住宅街も統治下時代のレンガ造りの西洋的な建物がかなり広範囲で保存地域に指定されるなど、ある種の歴史を守るという姿勢も垣間見えた。しかしそれに反して、過去に栄華を誇った上海の中心だった街並みや、伝統的な古い地区は、いつしか貧民街となり、まるでかつてのニューヨークのブルックリンのような荒廃具合だった。その一部ではすでに取り壊しが始まっており、そこに居住していた人間はほとんどが退去させられていた。また1年後に取り壊しが決まっているという地区には、いまだ3000人ほどが暮らしていた。

街はまだ生きている、しかしここも消えゆく運命なのだ ©66

そんな街中を歩いていた時に、ふと地元の老人に声をかけられ「この街をもっと写真に撮っておいてほしい。」と頼まれた。「この街は、国際化の波の中で、”汚い”という理由で壊されてしまうんだ。」そう語る眼差しはどこか寂しげだった。「ここで生まれ育ったけど、この後どこへ行くかも決まってはいないんだよ。」そう語る街中を、ミニスカートをはいた地上げ屋と思しき人間が、物件情報のビラを配り、そして建物の壁に貼って歩いていた。

この旧市街も、隣接する高層アパート群になるそうだ ©66

多分日本で多くの人がイメージしているような中国は未だこのような貧民街やその少し上くらいの階層の姿に近いのかもしれない。でも実際のビジネスの世界では、成長が停滞する日本に対し、もはや対等かそれ以上ともいえるほどの勢いで成長を続けている。でもそんな街の片隅では、昔ながらの光景と昔ながらの生活がまだひっそりと生きながらえていた。昭和の時代、特に戦後にはよく見かけた光景、それがまだそこには当たり前のように存在していた。「ここは僕にとって懐かしさを感じます。」と言った時の老人の笑顔は忘れられないだろう。「日本は素晴らしい国だ、お互い色々あったけど素晴らしい成長を遂げている。この国もそれに追いつこうとしているんだ。だからこの街並みが消えてしまうのはしょうがないんだ。僕らにはどうすることもできないんだ。」その言葉を聞きながら、日本が経済発展の中で同じように多くの伝統と歴史を破壊してきたことを思い出していた。

どこか懐かしさを感じる世界、今では通常観光客やビジネスマンは絶対に足を運ばないそんな地域、表社会と裏社会が混在するそんな街中だったが、そこに暮らす人の目は生き生きとしていた。そしてかれらもまたシェアバイクや、ウェブ決済など最先端技術の恩恵にあずかって生活をしているのだ。

旧市街地でも、シェアバイクは庶民の足として活躍していた ©66

経済発展とは歴史と文化を切り捨てなければならないのだろうか?それを必要とすることなのだろうか?最先端のシステムと利便性溢れる都市生活の中で仕事をさせてもらいながら、その一端にあるそんな負の側面を考えさせられた。同じアジアの国、先に発展を遂げた日本が踏んできた負の轍を踏まないでほしいと切に願う。そして今や他国生産に委ね、自国生産がハンドメイドビルダーだけになりつつある日本の自転車界と、「Made in China」に誇りがあるんだ、と語る中国メーカーの開発者の声の中で、両者が手を取り合って”アジア”が自転車界を盛り上げていってほしいと思った。

H.Moulinette