JAPAN PRIDE~クロモリハンドメイドフレームをオーダーしてみよう1:実例からみるハンドメイドの世界、クロモリエアロロードという全てがワンオフのカスタムな世界を垣間見る

クロモリフレームをオーダーする、そういうと多くの人がクラシカルなラグフレームや細いクロモリフレームをイメージするのが一般的だろう。しかし彼らのスペックはそんなものではない。今回はあえて実例としてオーダー、制作されたフレームを見ていきたいと思う。特に今回は昨今流行しているエアロロードを見てみよう。

『クロモリエアロロード、軽量なレースフレームだ (C)66』

クロモリといえば”重い”、これが一般的な認識だろう。しかしこれはもはや過去のものであり、安全性を求めたカーボンフレームが1kg前後あることを考えれば、これより少し重い程度と考えておけばいいだろう。各鋼管メーカーから軽量パイプは多く出されており、それらを使えば1キロ台前半のクロモリフレームはもはや一般的とさえ言えるだろう。ツーリング車のようなものはあえて重くても丈夫なクロモリパイプを使うために重量は重くなるが、レース用と割り切るのであれば、軽量クロモリフレームは魅力的な選択肢だ。

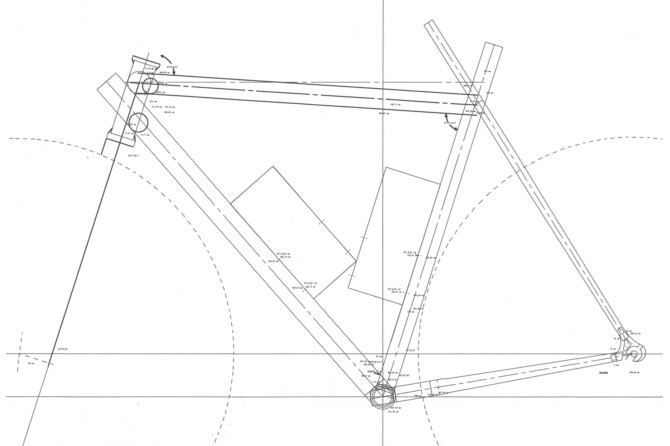

『設計図面もきっちりと作られて制作が始まる (C)66』

今回紹介するフレームを制作したのはBaramonの小玉正夫氏、あの今中大介が現役時代チームカラーに塗り変えても乗っていたことでも有名なフレームだ。競輪用競技車両が中心で、昨年度のG1を制した園田匠選手も愛用している。本来オーソドックスなツーリング車などを得意としており、フレームに合わせたキャリアーもワンオフで作るなど、繊細な工作が得意なビルダーだが、以前はコンセプトモデルとしてモノコック構造のフレームを作成するなど、斬新なことへの挑戦も忘れていない。独自の哲学と思想を持つ業界きっての頭脳派ビルダーでもある。

『特注チューブで構成される前三角 (C)66』

今回のフレームは10年ほど前に制作されたものだが、そこに一切の古めかしさはない。それどころさ最新のフレームと比べても遜色のないものとなっている。エアロロードでありながら軽量、これが注文主が出したオーダーであり、それに合わせてパイプなどの選択も独特なものとなっている。仕様パイプは全てカイセイ8630をベースとした特注エアロチューブ、トップチューブとダウンチューブが涙型のエアロ形状となっているのだが、ダウンチューブは板を丸めて作られており、一般的な鋼管とは異なる。また肉厚も通常の8630ものよりも薄く仕上げられている。当然パイプの形状のこともありラグフレームではなく、ラグレスで限りなくなめらかに仕上げられており、まさに職人の仕事といったところだ。

『ヘッド周りもワンオフで作られた (C)66』

『リアケーブルワイヤーは内蔵式 (C)66』ヘッドチューブは当時はまだ市販されているインテグラルタイプのチューブがなかったために自作されており、またリアブレーキケーブルはトップチューブ内蔵、シートステーも独自に潰しが入れらるなど、随所にオリジナルの工作がされている。リアブレーキワイヤーをアウターごと内蔵するのは、そのほうがケーブルの引きが軽くなる配慮からである。またシートステー内側には今ではすっかり珍しくなったチェーン掛けなどもつけられており、使い手がフレームを長く大切に使用できるようにとも思いが込められている。

フォークは軽量化を考えて流石にカーボン製を採用、DE ROSA がハイエンドチタンフレームに採用していたMIZUNO MC-20が使われているが、当然フレームと同色に塗られている。これでフレーム単体で1.4kg、フレームとフォークで1.8kgとなっており、完成車で6kg台も問題なく可能なレベルとなっている。

『僅かなことで素材の性質は変わる、それを操るのが職人技 (C)66』

『炎と鉄、それぞれの色彩の変化がもたらす作業もまた芸術 (C)66』フレーム製作は炎の芸術でもある。ビルダーの目が捉える一瞬の鉄の色の変化を見逃さず行われる作業は普段目にすることがなかなかできない。そんな作業から生み出されたこのフレームは、どこから見ても最先端の戦闘スペックのフレームであり、一切の古めかしさを感じさせない。今回のこの一台、パイプ特注など、考えられる限りのフルオーダーをしても、フォーク込みで25万からとのことだ。カーボンフレームではありえないここまでのカスタムオーダー、職人の手による手仕事、自分だけの一台として長く付き合っていける一台を検討してみてはいかがだろうか。尚、参考までに普通のラグロードフレームであれば、15万からとなっている。

もう時代遅れとは言わせない、クロモリフレームは何時の時代でも通用する最強のバーサタイル性を持っているのだ。このクロモリアエロロードはそれを体現している。

取材協力:自転車工房ばらもん

H.Moulinette