アンチ・ドーピング団体関係者が語る、メカニカルドーピングがなぜ今起きているのか、技術革新に伴い増加するメカニカルドーピングへの対策は?

薬物ドーピングの減少とともに、噂されていたメカニカルドーピングが実際に発覚、またフランスのテレビ局が番組内でサーモグラフィーなどを使い、独自の調査行っている選手がいるとして報道したことで、世界アンチドーピング協会屋UCIは新たな対策に頭を悩まされることになっている。

今回ヨーロッパでのアンチ・ドーピング機構に携わる関係者らから、それらがが今何故起きているのかなどに関しての考えを聞いた。薬物ドーピングから血液ドーピング、そしてメカニカルドーピングへ、人の”するがしこさ”は一体どこまでエスカレートするのだろう。

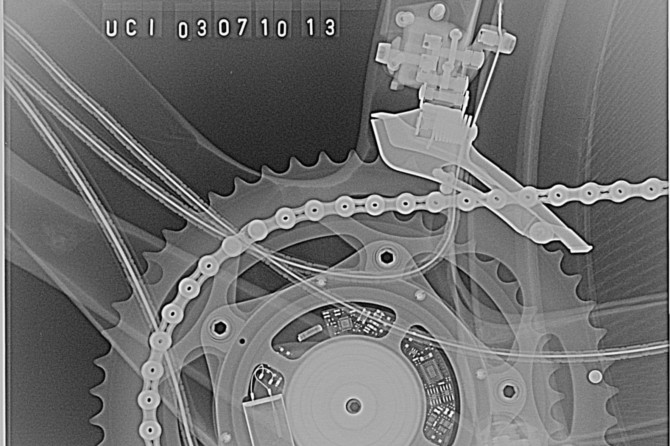

「本格的にメカニカルドーピング、つまりモーター疑惑が出始めたのはちょうどカーボンバイクが出始めた頃からだと思う。ただあの当時はそんなことが実際に可能だとも思っていなかったし、そこまで真剣に我々も考えていなかった。しかし本格的にメカニカルドーピングを疑いだしたのは、実際に小型モーターやバッテリーなどの技術が飛躍的に高まり始めた2010年頃からだ。」

『 ©UCI 』

「今現在の技術的革新を一切否定するつもりはないが、カーボンフレームと電動コンポがメカニカルドーピングの温床になっているのは間違いないよ。まずカーボンフレームは、ある意味エポキシ樹脂で固めただけの強化プラスチックのようなものなので、例えば一部を切ったり貼ったりをしても元と同じように容易に補強修復して綺麗にわからなくしてしもうことが容易だ。そのことで内蔵する改造が容易にできてしまう。また電動コンポが普及したことで、その電力の一部を不正に使うことが可能となっている可能性があるよ。サーモグラフィーで反応しても、電動コンポ用ですと言われてしまえば、許可を得て完全にバイクを破壊しなければ証明できない可能性だってある。逆に言えば昔ながらの金属フレームであれば改造のあとを消すのはより難しくなるから改造は難しく、またワイヤー式コンポではそもそも電力なんて使わないから、そういう機材であれば、我々はメカニカルドーピングで頭を悩ます必要なんてなかったんだよ。明確にそのあたりの材質のルールがきっちりしている日本の競輪などが素晴らしいと思うし羨ましいと思うことがあるよ。」

「自転車競技はマンパワーだから面白いし意味があるのに、e-bike(電動バイク)の台頭で、おかしなことになりつつあるよ。もう自転車競技ではなく、電動バイクとしてオートバイ業界に手渡してしまって欲しいよ。あれはもう”自転車”ではないよ。」担当者は現在の流れを皮肉を込めてそう語った。

しかし技術革新は止められるものではない。そうなれば考えるべきはルール改正、もしくは規制と検査の強化となる。ルール改正に関しては、過去に何でもありの造形のフレームが増えたことで前三角と後ろ三角で構成されるダイヤモンドフレームが義務付けられたことがある。ただ当時は不正を防止するためではなく、一部資金潤沢な大手企業がマネーゲームをして開発にのめり込み、競争力がないイタリアの中小ブランドが危機にさらされていることへの対策という意味合いが大きかった。現段階では各メーカーその製造の殆どが中国で行われており、ルール改正に意味をもたせることが難しいだろう。

『UCIの検査方法には疑問がつきまとった ©Tim D Waele 』

では規制強化に関してはどうだろう?クックソン前UCI会長の下、UCIは独自に検査機器を開発し導入したが、フランスのテレビ局などが独自サーモグラフィーなどを用いた検査で、UCIのその検査がザルであることを指摘した。そして今回新たに会長となったラパルティアンは自転車産業の後ろ盾が強いことでも知られている。そのことが果たしてどちらに転ぶのかというところは未だ不透明だ。過去にはUCIは業界との癒着の強さ故に信頼を損ねたことが何度となくあるだけに、来シーズンどのようになっていくのかには注視する必要がある。ただ少なからず新会長のお膝元であるフランスメディアが指摘し、警察や軍までもが独自に動いたことで(フランス軍はコンチネンタルチームを保有しているため)、サーモグラフィーの導入などは行われるようだ。

では先に出た日本の競輪ではどうなっているのだろう。実は競輪では今現在非破壊検査を導入、これによりパイプの肉厚などを確実にチェックできるようになった。こうしたこともあり最近でもかねてより噂のあった最もユーザー数が多かったブランドの1つの不正が発覚、JKA登録ビルダーから除名になったのだ。

『新会長の手腕が問われる ©Tim D Waele 』

人は欲深い生き物だ。一つの不正の手段がなくなれば次を考える。そのイタチごっこは太古より続いてきている。薬物ドーピングや血液ドーピングのときは、自転車界全体がその汚染にまみれ、ドーピングを拒否する選手たちが追いやられるというあってはならない構造が生まれてしまった。世間の目が厳しくなった今、今回のメカニカルドーピングが、そこまで蔓延することは少ないだろう。しかし対策を講じなければ、間違いなく毎年のように違反者が発覚、そしてそれに伴い新手の技術による不正が行われることとなるだろう。

正直自転車ファンはメカニカルドーピングが原因でレース界への関心が薄れている節はある。そこまでして勝ちたいのか、という思いは不正をする選手だけに向けられべきではない。その温床を作っている業界に対しても、もっと厳しい目を向けていかねばならない。メカニカルドーピングの波が自転車界への信頼を失墜させる”津波”となってしまわないことを願いたい。

H.Moulinette