ASIA BIKE SHOW REPORT Vol.5:中国自転車メディア、雑誌やウェブで多くのサイトが立ち上がり、独自のコンテンツで拡大中

アジアバイクショーで注目したのが、中国自転車メディアだ。 雑誌社やウェブメディア、そして業界内メディアと様々な個性あるメディアが活躍していた。カリスマ的個人ジャーナリストや、特定の分野に特化したフリージャーナリストまで、様々なメディアの形が見られた。そしてさらにメジャーなメディアが全て大手出版社や大手メディアの位置部門ではなく、単独で独立した会社組織となっているのだ。またそれら最大手らのトップの半数が女性というのにも驚かされた。そのうち幾つかをっ紹介しよう。

『中国の自転車雑誌2誌 ©CTJP 』

そんな中から幾つかのメディアを紹介したいと思う。まず紙媒体のメディアとして有名なのが骑行家

(Cycling)だ。まるでファッション誌かと思うような表紙や中身など、体育会系の自転車雑誌が多い日本では見られないハイセンスな自転車雑誌だ。もちろんフルカラーでフォーマットもファッション誌と同じような形態であり、紙質もレイアウトもハイセンスな上に、写真のクオリティーもスポーツカメラマンのみならず、ファッションカメラマンやネイチャーフォトグラファーの写真のようなハイクオリティーなものが揃っているだけに見応え充分だ。また広告も少なめで、読み物としても内容がしっかりとしており、ヨーロッパや欧米の自転車雑誌と比べても今まで見た中で間違いなく上位に入る充実した雑誌だ。それに加えて編集のスタッフ全員がまるでファッションモデルのようにお洒落でもあり、体育会系の様な汗臭さや編集マンの気だるさは一切感じられなかった。ハイセンスサイクルライフという言葉がぴったりな雑誌だった。またウェブでは紙面とは違った展開をしている。

『コンタドール特集号 ©CTJP 』

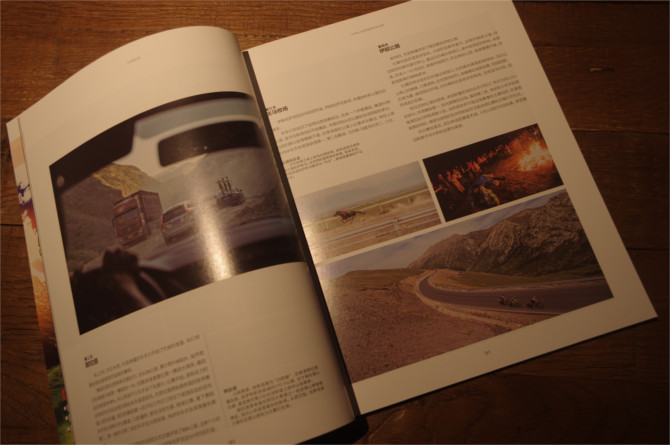

『レイアウトもスッキリしており読みやすい ©CTJP 』

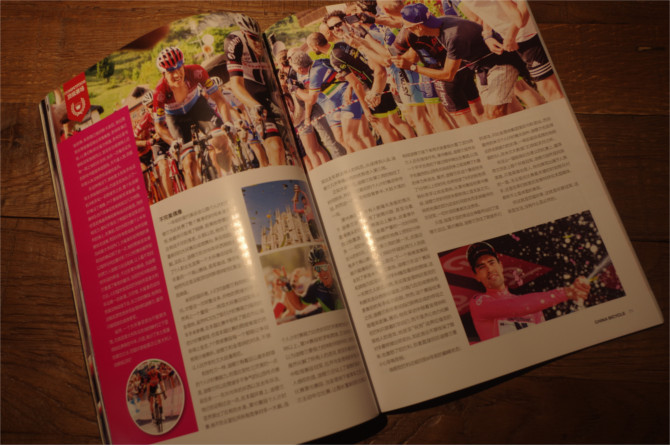

そしてもう一つの雑誌が中国自行車(CHINA BICYCLE)だ。こちらは1978年創刊で自転車業界が直接発行しているまさに業界紙だ。こちらもフルカラー、そしてそのレイアウトや記事の内容は日本の自転車雑誌に近いものがあった。内容も多岐にわたっており、新製品情報からレビューに加え、外国のビルダーの記事なども見られた。女性タレントも登場するなど、どこかの雑誌と似た雰囲気の雑誌だ。

『日本の雑誌に近いレイアウト ©CTJP 』

『しっかりと情報量を詰め込んである ©CTJP 』

ウェブ媒体に特化しているのが美骑(Magic Cycling、biketo.com)だ。情報サイトのみならずイベント部門など多くのセクションを抱えており、年間1億5千万PV、登録会員110万人を誇るマンモスサイトだ。中国では今自転車旅が人気となっており、それらトラベル系の情報量も圧倒的だ。また日本語を流暢に喋るスタッフなど、個性的なメンバーが多いのも特徴的だ。その為ここから独立してフリーランスでサイクルコメンテーターとして活躍している人材もいるなど、中国自転車情報界をリードしている会社といえるだろう。

またウェブメディアとしては他にも野途网 (wildto.com)もある。こちらは上記の美骑(biketo.com)も連携しており、自転車関係の総合情報ウェブサイトだが、中国でシェアの半数を誇るMTBに強いサイトとなっている。

他にも小さなサイトは多く存在するが、その多くがレース情報よりは、サイクルライフや自転車旅に焦点を当てたサイトであることも特徴的だろう。

お国変われば情報やその発信スタイルも変わるかと思ったが、世界の生産の8割を担う中国の自転車メディアとその中身は日本のそれと極めて似たものだった。ただ各メディアへの取材の中で印象的だったのは、日本では考えられないが、きちんとした業界やブランドの問題点などもかなり厳しく口にすることだった。コピー商品に関する厳しい質問や、欧米ブランドの下請け工場製造ラインのクオリティーコントロールなどの話をしてもきちんと対応、回答、包み隠さずその状況と思いを語ってくれた。最初は謙虚に話しているのかと思ったが、どこも業界の5年10年先をしっかりと見据えての意見を、決して皮算用すること無くシビアにしっかりと持っていたのは印象的だった。日本では業界メディアがなかなかその問題点を口にすることが難しい風潮にあり、空気を読んできれいな言葉を羅列することが多い中で、中国メディアは本来メディアの役割である業界のウォッチャーフリートの役割を果たしている。主催者が語ったようにまだまだ発展途上の側面があるからこそ、そのような役割の存在感がより際立ったのかもしれない。

日本にいては見えてこない中国自転車メディアの現状は、とても興味深く、そして学ぶことも多かった。百聞は一見にしかず、国内にいては偏ったイメージしか入ってこないことを改めて痛感した。

H.Moulinette